来訪者の方へ

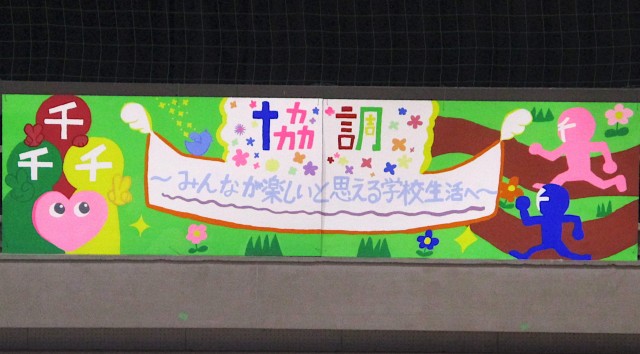

小田原市立千代中学校のホームページへようこそ!

「積極的に挑戦し一生懸命な人」「人の心を考えて行動できる人」 「地道な努力ができる人」 それが千代中ヒーロー

千代中学校 学校教育目標 「自律 協力 挑戦」

新着記事

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7月13日(日)県西ブロック中学校総合体育大会

- 公開日

- 2025/07/13

- 更新日

- 2025/07/13

できごと

いよいよ県西ブロック大会の開幕です。小田原アリーナでは、男女バドミントン団体の部...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

新着配布文書

-

R7 3学年学びプラン PDF

- 公開日

- 2025/07/07

- 更新日

- 2025/07/07

-

R7 2学年学びプラン PDF

- 公開日

- 2025/07/07

- 更新日

- 2025/07/07

-

R7 1学年学びプラン PDF

- 公開日

- 2025/07/07

- 更新日

- 2025/07/07

-

- 公開日

- 2025/07/04

- 更新日

- 2025/07/04

-

- 公開日

- 2025/06/03

- 更新日

- 2025/06/03