学校基本情報

学校基本情報

学級数

令和5年4月1日現在

| 学年 | 学級 | 生徒数 |

|---|---|---|

| 第 1 学年 | 3 | 85 |

| 第 2 学年 | 3 | 89 |

| 第 3 学年 | 3 | 101 |

| 特別支援 | 2 | 11 |

| 合計 | 12 | 286 |

学区の歴史

新田義貞首塚

中学校のすぐそばにこんな言い伝えのある史跡があるんですね。

ここからさらに、学習を深めてみましょう。例えば、

- 新田義貞とはどういう人物だったのでしょう

- 後醍醐天皇とはどういう人物だったのでしょう

- 足利尊氏とはどういう人物だったのでしょう

- 田義貞が死んだ1338年頃の日本はどういう状況にあったのでしょう

徳川家康御陣跡

白鴎中学校から酒匂川沿いに北に300mほど歩くと徳川家康御陣跡があります。

ここは、どういう歴史的事件があった場所でしょう。

天正18年(1590年)豊臣秀吉が日本統一最後の戦いとして小田原城を攻めた時、徳川家康が陣を張った跡に碑が建てられています。

徳川家康は、兵約3万で参戦しました。徳川家康は、兵を3方面に分けました。

1つは、三島から宮城野をへて明星岳を越え久野諏訪原へ抜けました。

1つは、鷹ノ巣城(箱根町)を陥れ湯坂を越えました。

1つは、足柄城(南足柄市)、新荘城(山北町)を陥れ足柄越えをしました。

最終的に3つの軍は、今井村の土豪柳川和泉守泰久の邸宅に本陣を敷きました。

この地点は、豊臣秀吉軍の中で最も危険な地点でありましたが、小田原城内にいる北條氏直の妻が徳川家康の娘=督姫であったため、豊臣秀吉の疑いをはらす為、自ら危険な方面を受け持ったものと考えられています。

実際に鉢形城よりの援軍が酒匂川東岸に進入してきた時には、榊原隊の伏兵がこれを迎撃(げいげき)敗走させたと言われています。

徳川家康は、北條氏降服までの約100日間ここを本陣にしたようです。

相模風土記によると、この陣地は東西150m、南北200mで廻りには、高さ3m幅14mの土塁(どるい)と幅22mの泥田堀(どろたぼり)をめぐらしていたとのことです。

徳川家康陣地跡の碑文は、小田原城主大久保忠真の作で藩士岡田左太夫光雄に書かせ、天保7年(1836年)9月17日建立されました。

中学校のすぐ近くにこういう歴史的事件があった場所があるんですね。新田義貞の首塚は、「言い伝え」ですが、徳川家康御陣跡は歴史的な事実です。

さらに学習を深めるためには、

- 1.徳川家康と豊臣秀吉について調べたいときには

徳川家康年表の1590年のところを見てみましょう。

小田原城天守閣

寛永11年(1634年)には、三代将軍徳川家光が小田原城の天守閣に登り、武具を見たり、展望を楽しんだという記録が残っている。

元禄16年(1703年)の大地震の時には、小田原城のほとんどの建物が倒壊し、焼失してしまうが、天守閣は、宝永3年(1706年)に再建され、明治3年(1870 年)の廃城まで小田原のシンボルとしてそびえていた。

|

天守閣 |

|

天守閣から一夜城方面を望む |

|

復元された銅門 |

|

天守閣から真鶴方面を望む |

小田原歴史見聞館

北条早雲

北条早雲自身は一度も「北条早雲」と名乗ったことはない。北条姓を使い始めるの は二代目氏親のときからである。

自らは、伊勢新九郎と称し、出家してからは早雲庵宗瑞と号している。

応仁・文明の乱のとき、妹の夫であった駿河守護今川義忠の招きによって駿河に下り、義忠の死後、甥にあたる今川氏親擁立の功によって、興国寺城(沼津市根古屋)を与えられたことが、のちの飛躍の土台となった。

興国寺城において、伊豆の堀越公方足利茶々丸の政治がうまくいっていない様子を見聞し、明応2年(1493年)今川氏親から兵を借りて堀越御所を急襲して茶々丸を逐い、伊豆一国の奪取に成功した。

その際の年貢軽減などの撫民策が功を奏し、韮山城に本拠を移して戦国大名としての名乗りを上げた。

ついで明応4年(1495年)、奇計によって小田原城を奪取して西相模に進出し、永正13年(1516年)には相模一国の平定に成功し、検地の施行、家訓「早雲寺殿廿一箇条」の制定など、領国経営にみるべき成果を残し、同16年、韮山城で88歳の波乱に満ちた生涯を閉じている。

北条氏綱

氏綱は、永正17年(1520年)に代替わり検地を行い、領国支配の教科に乗り出しまた、早雲時代に本拠だった韮山城から小田原城に移っており、相模から武蔵へ進出するための基盤整備を行っている。

家紋は、三鱗

北条氏康

甲相駿三国同盟

氏綱の時代、武田信虎の娘(信玄の姉)が今川義元に嫁ぎ、甲駿同盟は成立していた。

しかし、後北条氏は甲駿同盟に敵対する形であった。 のち、義元の娘が信玄の嫡男義信に嫁ぎ、甲駿同盟が強化され、ついで天文23年(1554年)氏康の娘が今川氏真に嫁ぎ、さらに、同年、信玄の娘が北条氏政に嫁ぎ、戦国時代に珍しいトロイカ方式の同盟が成立した。

北条氏政

氏政は、永禄3年(1560年)に家督をついでいる。翌年、上杉謙信に小田原城を攻められたが、籠城戦法で撃退したことから小田原城に対する過信の気持ちが生じていたのかもしれない。

北条氏直

天正8年(1580年)家督をつぎ、同10年の織田信長による甲斐武田攻めには信長に合力する形で武田方の駿河三枚橋城などを攻めている。

天正18年(1590年)21万を越す大軍で秀吉が小田原城を攻めた。結局降伏した氏直は高野山へ蟄居を命じられ、翌19年病死したのである。

1年生が社会科の課題で小田原の町名を調べてきました。学区内の史跡ではないと思いますが、提出されたものをホームページ上で再現してみました。

小田原ー江戸時代末期の町名ー 1年M・A

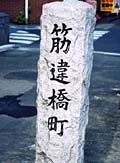

小田原城下は、東海道筋に東から「新宿町」「万町」「高梨町」「宮前町」「本町」「中宿町」「欄干橋町」「筋違橋町」「山角町」の通り町と呼ばれていた9町と「大工町」「青物町」「唐人町」などの脇町と呼ばれていた10町の総数19町人地と下級武士が居住していた武家地及び寺社地によって構成されている。

このうち、「山角町」「筋違橋町」「欄干橋町」「中宿町」「本町」の5町の東海道(現在の国道1号線)の北側(小田原城側)が埋蔵文化財埋蔵地として、発掘調査の対象となっている。

この地区は、海岸砂丘上に位置する。江戸時代には相州小田原のメインストリートとして、多くの旅籠、本陣・脇本陣が立ち並び、最も栄えた場所であった。

(参考資料「小田原市史」)

東海道筋の通り町

|

新宿町 |

|

万町 |

|

高梨町 |

|

宮前町 |

|

本町 |

|

中宿町 |

|

欄干橋町 |

|

筋違橋町 |

|

山角町 |

東海道筋の脇町

|

古新宿町 |

|

千度小路 |

|

代官町 |

|

茶畑町 |

甲州道筋の脇町

|

竹花町 |

|

須藤町 |

|

大工町 |

|

台宿町 |

|

一丁田町 |

|

青物町 |

【感想】

実際に歩いて見ると、昔のおもかげは、残っていなかった。でも、昔の町名には 町の様子が目に浮かぶかんじがして、すばらしいと思った。

小田原市内には、町名碑が100くらいあると書いてあったので、地図を見なが ら、また歩いてみようと思う。